研修

新入社員を受け入れる際の大切なポイント ~コミュニケーション力の向上が定着を支えます~

毎年、春を迎える頃になると前年に入社した社員の離職のご相談や話題が寄せられます。

折角入社した社員が組織を去ることになるのは、採用担当者、教育担当者、受け入れた部署の上司や先輩にとり、本当に残念なことです。ましてや、退職代行による退職になると、その結果に傷付く人もいるでしょう。

そこで、今回は定着について考えたいと思います。

働きやすい・働きがいのある職場づくり

新入社員や若手社員の定着には、働きやすさや働きがいを得ることが大切です。

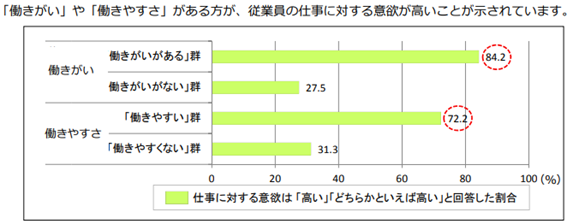

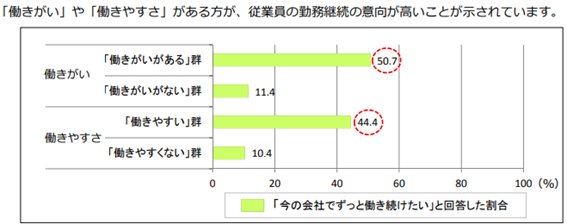

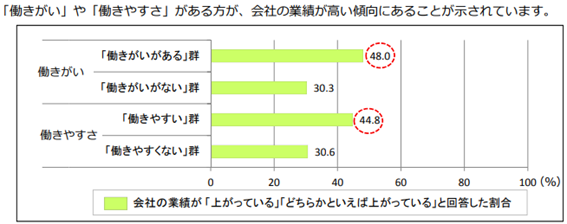

厚生労働省の調査では、従業員の「働きやすさ」「働きがい」の意識を高めると、働く意欲が向上し、職場での定着率が上がり、さらには会社の業績向上に効果があることが明らかになりました。

参考:厚生労働省 目指しませんか?「働きやすい・働きがいのある職場づくり」

働きやすく働きがいのある職場には以下のようなメリットがあります。

1. 従業員の意欲が高まります

2. 従業員が定着します

3. 会社の業績につながります

引用:https://www.mhlw.go.jp/content/0000127556.pdf

では、実際に「働きやすさ」「働きがい」は、どのようなポイントがあるのでしょう。

「働きやすさ」とは

働きやすさは、おもに外発的な要因を指しています。

例を挙げてみましょう。

・福利厚生の充実

・通勤のしやすさ、希望に添った配置

・フレックス、在宅勤務の導入など柔軟な働き方

・適正な労働時間

・休日の取りやすさ

・安全な作業環境

・良好な人間関係

・話しやすさ、意見の吸い上げ

・経営情報の開示

・従業員の意見を経営計画に反映する

・希望に応じた教育や研修の実施

「働きがい」とは

働きがいは主に内発的な要因を指しています。

例を挙げてみましょう。

・成長が実感できる

・組織への期待や愛着を持てる

・親密さ、連帯感がある

・仕事に意義や誇りを感じられる

・中立・公正さがある

・尊重し、認めてくれる職場である

・責任ある仕事を任せ裁量権を与えられる

働きがいをもたらす「ワーク・エンゲイジメント」

「働きがい」のベースには、「ワーク・エンゲイジメント」があります。

ワーク・エンゲイジメントが高い職場で働くと、自己効力感が高まり、仕事の意義を感じ、良好な人間関係が構築されます。

「ワーク・エンゲイジメント」はオランダ・ユトレヒト大学のシャウフェリ(Schaufeli )教授らが提唱した概念であり、シャウフェリ教授は、「働きがい」を高めるためには組織と個人の「相互信頼関係」を深めエンゲージメントを向上させることが不可欠としています。

ワーク・エンゲイジメントは

「仕事から活力を得ていきいきとしている」(活力)

「仕事に誇りとやりがいを感じている」(熱意)

「仕事に熱心に取り組んでいる」(没頭)

の3つが揃った状態として定義されています。

「働きやすさ」「働きがい」を支えるポイントはコミュニケーション!

社員が何を求めているか、何を大切にしているか、置かれた事情や背景により様々です。

人はそれぞれに年齢や家庭状況、健康、ライフとワークのバランスなど個別の優先順位があり、それは訊ね、問いかけてみなくては分からないのです。

従業員一人ひとりを尊重し、意見を吸い上げ話し合うことで歩み寄り、譲歩し、互いにOKとなる許容範囲を見つけるためには、上司や人事が従業員の声に耳を傾けることが基本となります。

コミュニケーションスキルを身に付けましょう

新入社員や若手社員、キャリア採用で入社した人たちの離職を予防するためには、コミュニケーションが重要です。

まずは、基本の挨拶を大切にします。その上で、対話力によって信頼関係を築きます。コミュニケーションスキルは性格や年齢を問わずに向上することができます。

加齢により衰えないスキルであり、誰しもが身に付けることが可能です。

挨拶は心を込めて

実際に相談室でご相談を受けた際、お聞きする中には

「挨拶をしても忙しいのか返してもらえない」

「顔をあげないし、目も合わない、無視されているように感じる」

「挨拶をしても皆黙って仕事をしている」

などがあります。

自分の声が届かないのは寂しいものです。一度の経験でも、存在を否定されたように感じたり、孤立を感じることもあります。

こうした状況は、所属欲求や承認欲求が満たされず、不安を感じたり存在意義が揺らいだりすることがあります。特に入社間もない社員にとっては心理的な影響は大きいでしょう。

上位の立場にある人は、率先して挨拶を実施しましょう。その際、相手の名前を呼んだり、顔をあげて視線を合わせるなど、相手の存在を認めていることが伝わるような態度で応答します。

外出先から戻ったり、仕事終わりに「○○さん、お疲れさまでした」「今日は疲れたでしょう、ゆっくり休んでね」「お疲れさま、明日もよろしくね」など、心がこもった挨拶をすることは、相手の心に響きます。

「きく」ための3つの方法を大切に

人とのコミュニケーションを行うとき、意識的や無意識に身体の様々な部位を活用してきいています。

1.耳を使い相手の話の腰を折らず、しっかり耳で「聞く」

2.相手を見て、存在を大切にし、心を寄せ、言葉に表せない思いも含めて「聴く」

3.自分の理解と相手の内容が一致しているのか、きき落としはないか、内容を正しく理解しているかを確認する口で「訊く」

この3つの「きき方」を基本としていただけたらと思います。

尊重と思いやりをもって話し合う

部下や若手社員のスキルや仕事への姿勢は、ベテラン社員からみると「不足」や「未熟」「到底受け入れられない」こともあるでしょう。

けれども、頭ごなしに否定せず、言い分や理由を尋ねることが大切です。なぜできないのか、どうしてミスが起きたのか、原因追及の言動に終始せず、どうしたらうまくいくのか、どこまでが理解の範囲なのか、何を足したらいいのか、どの様なサポートがあれば成功に近づくのか、双方で知恵を出し合う対話を大切にしましょう。

コミュニケーションスキルの向上に役立つ教育

コミュニケーションの向上に役立つものとして、

1.適切な自己表現が身につく「アサーション(DESC法)」

2.対話力の中でも聴くチカラを高める「アクティブリスニング」「傾聴」

3.ポジティブ心理学をベースとした「リフレーミング」

4.他者の力を信じ相談する「受援力/援助希求/自己開示」

5.相手の意図や本音を引き出す「質問力」

6.管理職などに求められる「コーチング」

など様々な理論に基づいた研修があります。

それぞれの立場や年代、必要に応じてスキル向上に取り入れてみてはいかがでしょう。

まとめ

適切な自己表現が身につき、伝える力が向上すると、自身の思いや考えを周囲と共有することが可能になります。コミュニケーションは双方向の対話ですから、上司だけではなく、部下の対話力が上がることで、チーム全体の心理的安全性は高まるでしょう。

相互理解が促進され、働きやすさや働きがいは向上し、離職の予防や生産性の向上にもつながります。

コミュニケーションのスキルの習得はさまざまなポジティブな影響を組織にもたらします。ぜひ社員教育にお役立てください。

筆者:パソナセーフティネット産業カウンセラー、公認心理師