こころとからだの健康

女性だけではない、男性の健康課題

健康課題や両立支援は、女性だけの問題に限りません。

今回は男性社員のメンタルヘルスに着目し、サポートについて考えていきたいと思います。

20代から30代 ~男性の周産期うつ病について~

男性にもある周産期(産後)うつ病

産後うつ病は、女性の疾病と捉えておられる方はまだまだ多いようです。

国内における男女の周産期うつ病の有病割合は、女性は11.5%~15.1%であり、産後一か月時点では14.3%と高くなります。

一方で、男性の周産期うつ病の有病割合は、8.2%から13.2%であり、女性と大きな差がありません。(参考:精神雑誌2023年第125巻第7号「国内における男女の周産期うつ病の有病割合-国内初のメタアナリシスの結果から-」)

子どもが生まれたことにより、メンタル不調をきたす父親がいることは知られていましたが、男女のリスクが同程度であるという結果に驚いた方もおられるのではないでしょうか。

国立成育医療研究センターが実施した調査では、夫婦の両方にリスクありとされた家庭も3.4%であり、養育環境が損なわれてしまう可能性があることから、子どもの成育への影響が心配されます。

父親がメンタル不調になる理由

母親の産後うつは、出産後のホルモンバランスの変化の影響があります。また、周囲のサポート不足や環境の変化、自身への期待と現実のズレなどが要因となり発症するリスクがあります。

では、何故父親もメンタル不調になるのでしょうか。

国の研究班によると、父親も子どもが生まれたことで、生活環境に変化が起き、育児に対する不安や育児の方向性の相違、夫婦関係の変化、職場の長時間労働など、社会的要因により産後うつ病を発症するリスクがあります。

国による両立支援

国も様々な施策を発表し子育て両立を支援しています。

厚生労働省は、2022年10月から「産後パパ育休(出生時育児休業)」をスタートしました。2022年4月には「父親の仕事と育児両立読本」を作成し、イクメンプロジェクトとして、子育て期のワーク・ライフ・バランスのデザインを後押ししています。

https://ikumen-project.mhlw.go.jp/assets/pdf/papa_dokuhon2021.pdf

これまで父親をとりまく子育て環境は、知識なし、経験なし、サポートなしの状況でした。少子化の影響から身近で乳幼児と触れ合う環境もなく、子どもが生まれて初めて赤ちゃんに触れた、という男性は少なくありません。戸惑いや不安を軽減するには、事前に基本的な知識を学習しておくことが、うつ病の予防につながります。

そのため、母親の妊娠中から書き込みのできる「イクメン仕様 子育て書き込みノート」は有効なツールと言えるでしょう。

母親の妊娠中に起きる変化や父親としての基礎知識、心がまえや準備などのヒントが記載された冊子になっています。

https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/wlb_151116_04.pdf

共稼ぎは当たり前

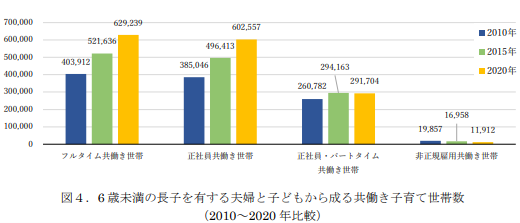

共稼ぎ夫婦は年々増加傾向にあり、現在は全体の約7割を占めるようになりました。

産後に職場復帰する母親も増加し、6歳未満の長子を有する一般世帯全体に占める共稼ぎ世帯の割合は、49.6%(2020年)です。

(参考:国立研究開発法人建築研究所 全国・都道府県・市区町村別の共稼ぎ子育て世帯の分析)

こうした社会変化に対応するために、企業のサポート体制の構築は重要になります。

男女ともに仕事と育児を両立できるよう、令和7年4月1日から「育児介護休業法」はさらに改正になります。

育児期の柔軟な働き方を実現するために個別周知、意向確認、情報提供など改正点を守り、働きやすい職場づくりを目指していただければと思います。

30代から40代 ~昇進うつ病~

昇進はイベントとしては嬉しい状況ですが、役割責任が増えることで作業量や責任も増加します。

働き方改革による一般職の残業制限などの影響により、中間管理職の負担が増えたという声をよく耳にします。中間管理職の多くはプレイングマネージャーであり、通常の業務を抱えながら部下のマネジメントを行い、職責としての安全配慮義務を負うことになります。

昇進うつ病は医学用語ではありませんが、昇進したことをきっかけに発症するうつ病として知られています。

昇進うつ病の要因

昇進うつ病の要因となるものを挙げてみました。こうした傾向はないでしょうか?

・仕事の内容や質の大きな変化があり追いつけない

・一般職の残業時間削減や有休取得義務による業務調整やサポートで残業時間が増加

・管理監督者としての責任の増加

・部下と上位上司との板挟み(サンドウィッチ状態)

・一人で仕事を抱え込みやすい傾向

・完璧さや理想を追い求める傾向

・「そもそも管理職にはなりたくなかった」という不平や不満感

・部下との意思疎通がうまくいかない

上記のような状況が継続すると、健康を損なってしまう可能性も否定できません。

このような症状に要注意

・慢性的な不眠感や寝ても寝ても寝足りないなどの過眠

・食べたくない、食べられないなどの食欲不振やドカ食い衝動などの過食

・無力感や達成できないことへの罪悪感、自己肯定感の低下

・これまで起きたことがないような簡易ミスや物忘れなど集中力の低下や思考力の低下

・これまで楽しめたことが楽しめなくなるような憂うつな気分

こうした症状を感じられた場合は、産業医や相談窓口を利用しましょう。

昇進うつ病の予防について

誰でも初めての経験であれば、慣れるまで時間のかかるものです。言ってみれば管理職1年生ですから始めから完璧を目指すのではなく、躊躇わずに周囲の力を活用し、慣れるまでを凌ぎます。

①相談をする

他者の力を活用するには、受援力、援助希求行動が大切です。

受援力はソーシャルキャピタルを増やし、周囲との信頼関係を醸成します。自分の上司に相談したり、頼ったりしましょう。

②部下を信頼して任せる

時には部下の方が特定の業務に精通していることもあります。思い切って部下に任せたり、時には部下を相談相手にします。任せられたり相談された部下の承認欲求が満たされたり、上司に対する信頼感が増します。

③セルフケアを心がける

環境が変化することで、これまでの生活パターンも変化することがあります。

人の身体(脳)は変化に弱いので、可能な範囲で規則正しい生活リズムが維持できるようセルフケアを心がけます。

メンタルヘルスに関する正しい知識を習得することも大切です。

40代から60代 ~男性更年期~

40代はまだまだ若いつもり。加齢の影響は他人ごとであり、意識していない人もおられるのではと思います。けれども実際には、40代から徐々に男性ホルモンは減少し始め、影響が出てくる人もおられます。

40歳を過ぎたら自分の体力を過信しない

更年期は女性特有ではありません。男性も40代に入ると男性ホルモンであるテストステロンが減少を始めます。

加齢以外にも運動不足、大量飲酒、不規則な生活などの要因で減少が起きている人もおられます。また過度なストレスもテストステロンの減少の要因となります。

こうした加齢以外の要因の継続は、テストステロンの減少に拍車をかけることになります。ご自身の体力を過信せず、40代に合った生活習慣の見直しが大切になります。

更年期症状を自己チェック

男性の更年期症状をセルフチェックできる「加齢男性症状調査表(AMS)」があります。

気になる方はチェックしてみましょう。

それぞれの答えに対して、症状がない場合は1点、非常に重い場合は5点というように症状の重さに合わせて1~5点の点数をつけます。17項目の合計点で症状の程度を把握します。

【訴えの程度】

17から26点:正常 27~36点:軽度 37~49点:中程度 50点以上:重度

(出典:日本泌尿器科学会/日本 Men’s Health 医学会 「LOH 症候群診療ガイドライン」検討ワーキング委員会「加齢男性性腺機能低下症候群診療の手引き」

加齢に伴う男性ホルモンの低下によって引き起こされる症状は、LOH症候群(加齢男性性腺機能低下症)と呼ばれ、50代から60代に患者数が多いと言われています。

上記のチェックリストにあるように症状は多岐にわたります。心当たりがあるようでしたら(中等度以上)、泌尿器科への受診を視野に入れましょう。

生活スタイルで改善

男性更年期の影響は生活スタイルを意識することである程度予防することが可能です。ご自身でできる方法を見つけましょう。

①運動を習慣化する

何といっても欠かせないのが適度な運動です。筋肉を使うことでテストステロンが増加し、ストレス発散にも役立ちます。また筋肉自体がテストステロンを作ります。

おすすめは無理なく継続できるウォーキングです。1日30分程度を速度にメリハリをつけて行います。

また腕立て伏せやスクワットなどの筋肉トレーニングや階段の昇り降りなども有効です。

②食事でテストステロンを増やす

バランスのよい食事は言うまでもありませんが、ニンニク、玉ねぎなどのネギ類、テストステロンの分泌を増やす効果のあるカルニチンを多く含むラム肉、精巣に対して働く亜鉛を含む貝類や豚レバー、粘り気のある山芋や里芋などのイモ類などがおすすめです。

またテストステロンを増加させるビタミンDはきのこ類に多く含まれます。精巣の細胞に働きかけるビタミンKは納豆や海藻、緑黄野菜に多く含まれます。

ランチはコンビニ弁当という方も、シジミの味噌汁や海藻サラダ、切り干し大根、とろろ蕎麦など工夫をするとよいでしょう。

③人との関わり

テストステロンは社会性のホルモンと言われています。

家庭や会社、コミュニティなどで積極的に会話を楽しみましょう。

チームで行う球技などは、コミュニケーションと運動の両方が可能になります。

④規則正しい生活をする

慢性的な寝不足はテストステロンを減少させます。

睡眠時間の確保だけではなく、睡眠の質を高める工夫をしましょう。

就寝前の2時間くらいを目安に湯船に浸かる入浴をすることでリラクセーション効果があり、副交感神経を高めます。

適切な睡眠時間は年齢により差はありますが、7時間以上8時間未満を目安にします。

治療で改善が可能

日常の生活を改善しても、チェックリストの点数が中程度から高い結果の際には、男性の更年期(LOH症候群)外来である泌尿器科で受診します。採血でテストステロン値を調べ、また問診やAMSスコアで診断を受けます。

漢方薬やテストステロン補充療法による治療と生活改善を並行して行い、症状は改善していくようです。

男性は女性に比べて、受診に抵抗を感じる人も多く、症状を自覚していても受診に繋がらないことが多いと言われています。

けれども、LOH症候群になると「こんなはずではない」「何か変だ」「やる気が出ない」「疲れやすい」「寝ても疲れが取れない」など症状が続き、時には重症化することもあります。

「年のせいかも」と決めつけず、言い訳せず、違和感が継続したら迷わず受診をしていただければと思います。

今回は男性の健康課題について年代別に大別して解説して参りました。

「弱いところは見せられない」「相談なんて弱い者のすることだ」「まだまだ若いものには負けられない」など誤った「男らしさ」の結果、重症化をしてしまったり、一人で抱え込み辛い時間を過ごされたりすることがないよう、ご自身への関心を増やし、早期の気づき、改善を大切にしていただければと思います。

筆者:パソナセーフティネット産業カウンセラー、公認心理師